ARTIGO |

O 8 de janeiro de 2023 evidenciou transformações políticas que afetaram o Brasil e outras democracias ao redor do mundo, tornando-se essencial analisar esses acontecimentos para fortalecer os valores democráticos, construir pontes de diálogo e proteger as instituições.

O dia 8 de janeiro de 2023 marcou a história do Brasil. O Palácio do Planalto e os prédios do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF), que representam os três poderes da República, foram atacados por extremistas, que atacaram a democracia brasileira. Esses atos antidemocráticos não se resumem somente ao 8 de janeiro. Constituíram-se como cultura política do governo de Jair Messias Bolsonaro (1955-), ganhando bastante força após a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (1945-) nas eleições de 2022. Os bloqueios de estradas, ônibus queimados, uma bomba no aeroporto de Brasília, e, principalmente, os acampamentos em frente aos quartéis do Exército por todo o país contribuíram de forma significativa para a tentativa de golpe.

Os pesquisadores Gabriel Almond e Sidney Verba destacam que o termo “cultura política” se refere a um conjunto de orientações e atitudes políticas compartilhadas pelos indivíduos de uma sociedade em relação ao sistema político e aos papéis que estes assumem enquanto atores políticos, elementos que são de inspirações passadas e podem servir para inspirações futuras.

Radicais da extrema-direita brasileira pediram a intervenção militar. Caberia às Forças Armadas, por força do art. 142 da Constituição Federal de 1988, ser o poder moderador para arbitrar o desequilíbrio. Este é um entendimento equivocado. O artigo funcionaria como uma espécie de mecanismo de freios e contrapesos, atribuindo o controle recíproco entre o Executivo, Legislativo e Judiciário, marcando a interdependência e a cooperação, próprias da unidade estatal.

Aqueles que ficaram acampados em frente aos quartéis faziam parte de uma ala mais radical de apoiadores de Jair Bolsonaro, visto como uma espécie de líder messiânico, salvador da pátria, e que salvaria o país do comunismo. O cientista político alemão Carl Schmitt (1888-1985), defensor do nazismo, destacou a importância da dicotomia “amigo-inimigo” na política, considerando-a o cerne do exercício do poder, em contraposição à noção de “aliado-adversário”. O historiador e filósofo político Norberto Bobbio (1909-2004) havia argumentado sobre a existência de diferenças fundamentais entre esquerda e direita. Entretanto, há momentos em que esses grupos podem encontrar interesses comuns que permitam alianças, embora, em outros momentos, podem se opor firmemente. A noção de “aliado-adversário” destaca essa dinâmica fluida e mutável nas relações políticas.

Como nos regimes fascistas, o bolsonarismo revive o inimigo, que, nesse caso, seria o comunismo, para justificar uma tentativa de golpe de Estado, prática política reincidente no país desde o Estado Novo de Getúlio Vargas (1882-1954), em 1937. Mais do que qualquer agenda positiva, o comunismo é o principal antagonista que molda a identidade coletiva dos manifestantes.

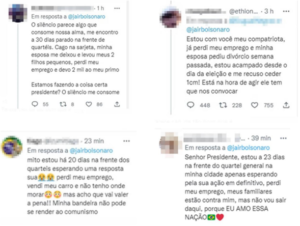

Por meio da imagem acima, podemos notar que o bolsonarismo tem uma visão crítica e frequentemente hostil em relação a algumas das principais instituições democráticas do Brasil, como o STF e o Congresso Nacional. Parte da base bolsonarista acredita que essas instituições estão impedindo o avanço de políticas e decisões alinhadas com o governo de Jair Bolsonaro. A ideia de uma intervenção militar remete à Ditadura Militar (1964-1985), período que muitos apoiadores do bolsonarismo enxergam como um período de “ordem” e “autoridade”, em contraste com o que consideram ser a “anarquia” ou “descontrole” das instituições democráticas contemporâneas.

O discurso bolsonarista, muitas vezes, apoia-se na retórica do anticomunismo, uma ideia profundamente enraizada na história política do Brasil desde a Revolução Russa, em 1917. Durante o século XX, o anticomunismo foi utilizado enquanto elemento mobilizador, com a finalidade de criar um imaginário. Para o historiador José Murilo de Carvalho (1939-2023), é por meio do imaginário que se pode atingir não só a cabeça, mas, de modo especial, o coração, isto é, as aspirações e o medo de um povo. O comunismo era visto como algo a ser eliminado, e, na esteira de Carvalho, as sociedades utilizam-se do imaginário para definir “suas identidades e objetivos, definem seus inimigos e organizam seu passado, presente e futuro”.

Rodrigo Motta destaca que “as culturas políticas mais sólidas, como o comunismo, o republicanismo ou o fascismo, para ficar em apenas alguns exemplos, cruzam as diferentes classes sociais e atraem pessoas de origens diversas”. Nesse sentido, podemos compreender parte do forte uso da retórica do combate ao comunismo utilizada veementemente pelo bolsonarismo.

O discurso anticomunista é frequentemente utilizado por bolsonaristas para se referirem a opositores e aos que são vistos como uma ameaça ao conservadorismo ou à visão de mundo deles. Acusar o STF de comunista é uma forma de deslegitimar as decisões da Corte, que, na visão deles, representam um obstáculo às pautas do Governo ou à liberdade de ação do presidente.

Ao chamar seus apoiadores para comparecerem ao movimento de 7 de setembro de 2021, o ex-presidente Jair Bolsonaro não poupou declarações que traziam consigo ameaças veladas, dando a entender que ele poderia tomar medidas drásticas. Com frases de efeito, como “as oportunidades aparecem”, “nunca outra oportunidade para o povo brasileiro foi tão importante ou será importante”, “creio que chegou a hora, de nós, no dia 7, nos tornarmos independentes para valer”, Bolsonaro antecede alguns atos retoricamente, como disseram Francisco Carlos Teixeira Silva e Karl Schurster.

Não houve nenhuma ruptura. Mas a senha do golpe continuou rondando o país. De acordo com o Datafolha, em 2021, 50% dos brasileiros entrevistados acreditavam que Bolsonaro poderia dar um golpe de Estado. Através dos discursos do 7 de setembro, podemos ver, no entanto, uma tentativa de ruptura sem sucesso, talvez pela falta de apoio. É considerável analisar que tais discursos apresentaram um caráter autoritário e carismático. Houve bastante apoiadores no ato de Jair Bolsonaro, mostrando uma forma de “submissão ao carisma do chefe, pessoa em que os súditos depositam fé e esperança”, como teorizou o sociólogo Max Weber (1864-1920). Podemos interpretar o 7 de setembro como uma espécie de mobilização, na qual o ex-presidente não buscava dar um golpe, mas ensaiar uma possível tentativa caso perdesse as eleições que ocorreram no ano de 2022.

Esse ato pode ser interpretado como a ação de um presidente em posição delicada e susceptível. Jair Bolsonaro, possivelmente, possuía a influência de um líder carismático de direita, mas não de um líder autoritário capaz de instigar um golpe de Estado, apesar de manifestar simpatia por ambos os tipos de liderança. A comparação entre a força de um líder carismático de direita e a de um líder autoritário é importante. Enquanto um líder carismático muitas vezes exerce influência através de sua personalidade magnética e habilidades de comunicação, um líder autoritário tende a concentrar poder em suas mãos e pode recorrer a medidas autoritárias para manter o controle. No caso de Jair Bolsonaro, há aproximações com esses tipos de liderança, mas sem necessariamente demonstrar a disposição ou capacidade de realizar um golpe de Estado.

Não podemos interpretar essa ação como uma estratégia eleitoral, pois, sob essa perspectiva, isso implica que os atores políticos estão comprometidos com as normas do sistema democrático. Jair Bolsonaro, pelo contrário, estava deliberadamente fomentando um ambiente de tumulto e agitação política por meio de seus discursos, o que representa uma ameaça à democracia e pode ser considerado antidemocrático. É importante salientar que as demonstrações de apoio a Bolsonaro, como as ocorridas no 7 de setembro, visam reforçar a narrativa de que a presença do povo nessas manifestações seria a “prova definitiva” de que qualquer derrota do então presidente nas eleições só ocorreria por meio de fraude. Isto resultou na intensificação da agressividade desse grupo nas redes sociais, com ameaças de que não aceitariam outro resultado.

No Relatório Final da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos de 8 de Janeiro de 2023, do Senado Federal, nota-se, através de capturas de tela da rede social “X”, antigo Twitter, que, inclusive, estão no documento do Senado Federal constituinte da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), como determinados bolsonaristas adoravam, e ainda adoram, de maneira fanática a figura de Jair Bolsonaro.

Esta narrativa foi amplificada por um ambiente de polarização e desinformação, principalmente nas redes sociais, onde discursos extremistas encontraram espaço para se proliferar. Mensagens de ódio e teorias conspiratórias ajudaram a criar um clima de tensão crescente, no qual a ideia de que as eleições de 2022 seriam fraudadas tornou-se quase uma crença comum entre os setores mais radicais. Esses grupos passaram a interpretar qualquer derrota eleitoral como resultado de um complô, reforçando a desconfiança nas instituições democráticas, especialmente no STF e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O discurso de intervenção militar, portanto, surgiu como uma solução “patriótica” na visão desses indivíduos, que acreditavam que as Forças Armadas deveriam “restaurar a ordem” e garantir a vitória de Bolsonaro, mesmo que à margem da legalidade. Esses grupos distorceram o papel constitucional das Forças Armadas, ignorando o fato de que elas são subordinadas ao Estado democrático de direito e não podem ser utilizadas como instrumentos de rupturas institucionais.

O contexto dos atos de 8 de janeiro não significou uma simples tentativa de desestabilizar o governo eleito. Ele reflete o processo de radicalização política, que, ao longo do governo Bolsonaro, foi fomentado para criar uma base de apoio mobilizada contra as instituições democráticas. A retórica inflamada de Bolsonaro, combinada com a desinformação, cristalizou uma visão polarizada do mundo, na qual qualquer oposição ao seu governo era vista como uma ameaça existencial.

O 8 de janeiro foi o ápice de uma campanha antidemocrática e desestabilizadora, construída nos anos de seu governo, e que encontrou nas narrativas de fraude eleitoral, no anticomunismo e no culto à personalidade de Jair Bolsonaro seus principais pilares. Este ataque às instituições deve ser interpretado como um alerta sobre os perigos da erosão democrática e da manipulação política, que, quando alimentados por líderes com agendas autoritárias, podem resultar em crises institucionais de graves proporções.

Esse evento, ao mesmo tempo que expôs a fragilidade das instituições em lidar com uma base radicalizada, reforçou ser imperativo preservar a ordem democrática e a luta contínua pela construção de um debate público mais saudável, ancorado no respeito às regras do jogo democrático. Ao mesmo tempo, os atos de 8 de janeiro evidenciam o desafio de conter a radicalização de setores que se opõem à ordem democrática.

A adesão de uma parcela significativa da população a discursos que promovem a ruptura institucional revela a eficácia de uma estratégia política que explora vulnerabilidades sociais e desconfianças latentes, utilizando-se de mentiras e meias-verdades para atingir seus objetivos. Este fenômeno é amplificado pelo ambiente digital, onde algoritmos reforçam bolhas de pensamento e fomentam a circulação de informações falsas – as chamadas Fake News –, dificultando o acesso ao debate crítico e ao diálogo construtivo.

A resposta das instituições brasileiras a esse cenário, embora importante, exige uma atuação mais ampla e integrada, voltada não apenas para o combate aos atos de violência, mas para a mitigação das causas subjacentes da polarização. Em um contexto de profundas divisões sociais, a promoção de políticas públicas que fortaleçam a educação para a cidadania, a transparência e a confiança institucional torna-se um pilar essencial para a preservação da democracia.

Assim, o episódio de 8 de janeiro deve ser encarado não apenas como um incidente isolado, mas como um sintoma de transformações políticas e sociais que afetam o Brasil e outras democracias ao redor do mundo. A luta contra a desinformação, a construção de pontes de diálogo e o fortalecimento dos valores democráticos são caminhos indispensáveis para prevenir que momentos como esse se repitam, assegurando que o sistema democrático se mantenha resiliente frente aos desafios impostos por ondas de autoritarismo e populismo extremista.

ALMOND, Gabriel; VERBA, Sidney. The Civic Culture: political atitudes and democracy in five nations. Princeton: Princeton University Press, 1963.

CARVALHO, José Murilo de. A formação das almas: o imaginário da República no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2017.

CESARINO, Letícia. Identidade e representação no bolsonarismo: corpo digital do rei, bivalência conservadorismo-neoliberalismo e pessoa fractal. Revista de Antropologia, São Paulo, v. 62, n. 3, p. 530-557, 2019. DOI: 10.11606/2179-0892.ra.2019.165232. Disponível em: https://revistas.usp.br/ra/article/view/165232. Acesso em: 18 out. 2024.

GIELOW, Igor. Metade dos brasileiros diz acreditar que Bolsonaro pode dar golpe. Folha de S. Paulo, São Paulo, 18 set. 2021. Disponível em: https://encurtador.com.br/MMY7t. Acesso em: 14 nov. 2024.

MENDES, Ricardo Antonio Souza. As direitas e o anticomunismo no Brasil: 1961-1965. Locus, Juiz de Fora, v. 10, n. 1, p. 79-97, 2004. Disponível em: https://encurtador.com.br/evczH. Acesso em: 18 out. 2024.

MOTTA, Rodrigo Patto Sá. Em guarda contra o perigo vermelho: o anticomunismo no Brasil (1917-1964). Niterói: Eduff, 2020.

MOTTA, Rodrigo Patto Sá. A guerra cultural bolsonarista. Contenciosa, Santa Fe, n. 12, p. 1-16, 2022. DOI: 10.14409/rc.10.12.e0015.Disponível em: https://encurtador.com.br/EYqKF. Acesso em: 18 out. 2024. Acesso em: 14 nov. 2024.

SENADO FEDERAL. Relatório da CPMI – 8 de janeiro – Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos de 8 de janeiro de 2023. [Brasília: Senado Federal], 2023. Disponível em: https://legis.senado.leg.br/comissoes/comissao?codcol=2606. Acesso em: 14 nov. 2024.

SILVA, Francisco Carlos Teixeira; SCHURSTER, Karl. A República sitiada: militares e bolsonarismo no Brasil. Recife: EDUPE, 2022.

SILVA, Francisco Carlos Teixeira; SCHURSTER, Karl. Como (não) fazer um golpe de estado no Brasil: uma história interna do 8 de janeiro de 2023. Recife: EDUPE, 2023.

WEBER, Max. Ciência e Política duas vocações. 18. ed. São Paulo: Editora CULTRIX, 1970.

SILVA, Gabriel Lopes. N. O anticomunismo e a tentativa de golpe de Estado no 8 de janeiro de 2023. História Editorial, v. 2, n. 2, 27 ago. 2025. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.16972140. Disponível em: https://encurtador.com.br/OWOJT. Acesso em: 27 ago. 2025.

Graduado em História pela Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES), atualmente é Professor da Rede Pública de Ensino Básico do estado de Minas Gerais. Atua no campo da História Política, bem como abordagens que dialogam com a “Nova História” (representações, iconografia, cultura política e anticomunismo). Possui interesse na área de História Contemporânea e História do Tempo Presente, atuando principalmente nas seguintes temáticas: Extremismos de direita, Fascismos, Neofascismos e Direitas Radicais. É membro ativo do Grupo de Pesquisa e Estudos do Pensamento Autoritário da Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES).

© 2025. Todos os direitos reservados. Para a reprodução é preciso a autorização expressa do História Editorial.