ARTIGO |

Os eventos da Segunda Guerra Mundial marcaram a história da humanidade por traumas profundos. O Extremo Sul baiano, com a declaração de guerra do país ao Eixo, em 1942, participou dessa história catastrófica que conectou o Atlântico ao mundo.

A Segunda Guerra Mundial (1939-1945) foi a maior das catástrofes humanas, como disse o historiador britânico Eric Hobsbawm (1917-2012). Os efeitos políticos e econômicos desse conflito moldaram as relações entre as nações na segunda metade do século XX. E, em certa medida, ainda sentimos seus impactos. A guerra, que foi o maior conflito bélico na história da humanidade, deixou um rastro de destruição humana até então inédito. Mais de 70 milhões de pessoas foram mortas, entre minorias étnicas, como judeus, e políticas, como os intelectuais de esquerda. Cidades inteiras foram destruídas, principalmente na Ásia e na Europa, gerando milhões de refugiados de guerra.

Há 80 anos, o conflito permanece vivo no imaginário coletivo. As produções da cultura pop, como filmes, séries, músicas, animações, jogos eletrônicos, livros e histórias em quadrinhos, rememoram, de algum modo, o conflito. No Ocidente, essas produções costumam, de forma geral, representar campanhas militares; eventos políticos e seus desdobramentos; impactos econômicos, geopolíticos e sociais, com grande foco na participação dos Estados Unidos da América (EUA) no conflito. A ênfase neste explica-se por serem o principal polo cultural do hemisfério ocidental.

A guerra começou com a invasão alemã à Polônia, em setembro de 1939, e terminou após a rendição japonesa, em agosto de 1945, e envolveu todas as nações do mundo. Algumas participaram de forma direta em batalhas ou noutros tipos de operações militares. Outras envolveram-se de maneira indireta, devido aos impactos econômicos e sociais do conflito sobre as nações do globo. Os países da América Latina não passaram incólumes, mas o Brasil foi o único da região que enviou combatentes regulares para campos de batalha na Europa[1].

O governo brasileiro, então liderado pelo ditador Getúlio Vargas (1882-1954), manteve-se em neutralidade até agosto de 1942. Entretanto, as fortes relações comerciais brasileiras com os Estados Unidos e a Inglaterra contribuíram diretamente com os esforços beligerantes dos Aliados, o que incomodava as potências do Eixo, em especial Alemanha e Itália. Por isso, a Marinha Mercante brasileira passou a ser alvo de ataques de submarinos destes países. Entre 22 de março de 1941 e 19 de agosto de 1942, vinte e dois navios foram atacados, alguns dos quais no próprio litoral do país. As agressões se intensificaram entre fevereiro e agosto de 1942. Os ataques aos mercantes brasileiros inflamaram a população, que passou a organizar várias manifestações nos grandes centros urbanos, exigindo a declaração de guerra, como explicou o jornalista João Falção (1919-2001) em seu livro de memória O Brasil e a Segunda Guerra Mundial.

O Brasil declarou guerra à Alemanha e Itália, no dia 22 de agosto de 1942. As ações bélicas do Brasil foram essencialmente defensivas até 1944, pautadas, sobretudo, no patrulhamento do litoral, na caça e ataque aos submarinos do Eixo; e na reorganização e reaparelhamento das forças armadas nacionais. Enquanto executava ações defensivas, o governo brasileiro planejou e organizou a Força Expedicionária Brasileira (FEB), um contingente de 25 834 homens e mulheres enviados à Europa para combater os alemães, na Itália, entre julho de 1944 e maio de 1945. A participação do país na guerra foi um divisor de águas em sua história e modificou seus rumos econômicos, sociais e políticos.

Apesar disso, a história da guerra no país “tem sido marcada muito mais pela ausência do que por uma presença efetiva e consistente”, disse o historiador Roney Cytrynowicz. Ela afetou a população e o território nacional como um todo, mas a sociedade brasileira pouco conhece as reais dimensões da participação do Brasil no conflito. Nas últimas décadas, surgiram vários estudos sobre o impacto da guerra nas diversas regiões, ampliando nossa compreensão sobre o envolvimento brasileiro.

O Extremo Sul da Bahia foi uma das áreas fortemente afetadas. A região possuía[2] uma vasta faixa litorânea e uma economia essencialmente agrícola, na qual se destacava a produção e a exportação de cacau, e uma população reduzida em relação à extensão do território regional. Não era uma região estratégica do ponto de vista militar, mas comercial. Em seu litoral, passava um grande fluxo de embarcações mercantes, que navegavam de Norte a Sul do país.

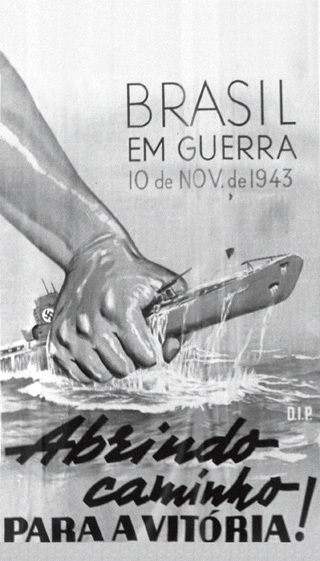

Os habitantes do Extremo Sul, entre 1939 e 1942, acompanharam o desenrolar do conflito através dos meios de comunicação de massa, como rádio, telégrafo e mídia impressa (jornais). O principal veículo de comunicação sobre o conflito era o jornal Boletim Oficial Município de Belmonte, que publicou matérias jornalísticas sobre a guerra, mas também fotografias e anedotas. Como o Brasil atravessava um período autoritário, o Estado Novo, uma ditadura instituída por Vargas, em 10 de novembro de 1937, as informações não eram livres da censura do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), mas as informações chegavam à região.

A partir de 1942, a guerra deixou de ser percebida como “notícias de eventos distantes” e passou a ser uma realidade concreta. Na madrugada de 19 de agosto desse ano, quando navegava pelo litoral do município de Itacaré, a barcaça Jacira foi afundada pela tripulação do submarino alemão U-507. Felizmente, nenhum dos tripulantes da embarcação morreu. A Jacira havia saído do porto de Belmonte, no Extremo Sul, no dia 18 de agosto, numa “manhã tranquila”, como disse o senhor Vicente Lima Bezerra, e seu afundamento impactou profundamente a população belmontense. Este foi o primeiro sinal de que a guerra se aproximava da região, mas algo pior estava por vir.

Seus horrores chegaram de fato à região com o ataque ao navio Afonso Pena, na costa de Porto Seguro, na noite do dia 3 de março de 1943. A agressão partiu do submarino italiano Barbarigo. Investigações posteriores revelaram que os marinheiros italianos estavam tentando interceptar o navio Midosi, da empresa Lloyd Brasileiro, que transportava carga de armamentos dos Estados Unidos para o Brasil e passaria pela rota marítima que cruzava o Extremo Sul da Bahia.

Os italianos confundiram os navios, para a infelicidade dos 242 tripulantes e passageiros que viajavam à bordo do Afonso Pena. O ataque ao Afonso Pena foi uma das mais violentas agressões do Eixo à Marinha Mercante brasileira. Morreram 119 pessoas. Os sobreviventes vagaram pelas águas do litoral do Extremo Sul da Bahia durante a madrugada, mas apenas 16 deles chegaram à região, sendo sete a Porto Seguro e nove à Caravelas. Os demais foram resgatados em alto pelo navio petroleiro americano Tennesee. Os relatos dos sobreviventes aos moradores locais, os restos da carga e os destroços da embarcação à deriva nas praias difundiram os horrores da guerra na região.

O ataque alertou para a insegurança do litoral do Extremo Sul, levando as autoridades políticas e militares a tomarem providências. Mais de mil soldados, agrupados em destacamentos de artilharia e de caçadores, foram destacados para a região. Os militares, oriundos de quartéis de Juiz de Fora e Ouro Preto, em Minas Gerais, foram instalados nos principais municípios da região: Belmonte, Caravelas e Porto Seguro. A partir desses locais, eles percorriam toda a costa regional. Além disso, pouco mais de 400 militares da marinha americana, a U.S. Navy, também estavam estacionados em um aeródromo no município de Caravelas, de onde executavam patrulhas aéreas com dirigíveis do esquadrão ZPN-42. A presença dos militares alterou profundamente a rotina da região, e, até hoje, histórias da convivência com os “soldados mineiros”, como são chamados localmente, permanecem no imaginário da população.

A economia regional foi muito afetada pela guerra. Entre 1942 e 1943, a quantidade de navios mercantes que visitaram os portos dos municípios do Extremo Sul se reduziu drasticamente. Isso provocou dificuldades de subsistência. Os nativos tiveram que traçar diversas estratégias de sobrevivência. Em Porto Seguro, por exemplo, era comum que as pessoas fizessem fila para pegar a comida que os soldados distribuíam à população, após realizarem suas refeições, como relatou o senhor Benedito Ramos Cassimiro. Em Caravelas, há relatos de pessoas que recolhiam alimentos enlatados descartados pelos militares da U.S. Navy.

Mas há relatos de momentos festivos. Tanto em Caravelas quanto em Porto Seguro, as músicas tocadas por bandas marciais embalavam as noites naquelas cidades. Alguns casamentos entre soldados e mulheres locais foram celebrados, mas alguns relacionamentos foram temporários e escondidos. O soldo dos militares, gastos localmente, ajudou a aquecer o comércio local. Mas o contexto foi repleto de tensões.

As hostilidades contra estrangeiros que viviam na região também marcaram a rotina da guerra. Embalada pela propaganda estatal contra a quinta-coluna[3], a população cometeu uma série de denúncias de espionagem e ações ofensivas, supostamente cometidas por estrangeiros residentes no Extremo Sul. As denúncias resultaram nas prisões de um português em Porto Seguro (Antonio Fernandes Parracho), seis italianos em Santa Cruz Cabrália (Gustavo Piacentini, Vittori Levi, Fortunato Leoni, Etori Manovaldi, Giovani Clarici e André Colavolpi), e um alemão em Prado (Siegfried Simon). Em Belmonte, relatos indicam que uma brasileira de origem suíça, Abiah Reuter, sofreu uma série de hostilidades da população e dos soldados.

Cidadãos do Extremo Sul também participaram da FEB, dos quais pelo menos cinco lutaram na Itália: Alexandre Magnavita e Antonio Vieira, de Belmonte; Grinaldo Teixeira de Medeiros e Walter Rego Efren, de Alcobaça; e Antônio de Sá Rodrigues, de Caravelas. Estes combatentes sobreviveram à guerra e retornaram para as cidades de origem. Somado a isto, mais de 50 pessoas foram convocadas para comporem destacamentos militares em defesa do litoral brasileiro.

Uma memória da guerra se constituiu após o conflito, sobrevivendo na memória coletiva dos nativos, e repassada, quase que exclusivamente, de forma oral. Apenas recentemente, essa memória tornou-se objeto de pesquisas científicas. Os resquícios materiais, como o aeródromo militar de Caravelas, praças, bairros e ruas que homenageiam os “soldados mineiros”, e os orais e subjetivos, como os boatos da espionagem dos estrangeiros que viviam na região, as histórias da convivência com os militares e o medo da presença de submarinos nas águas da região, demarcam estas memórias da guerra.

Qualquer história da Segunda Guerra Mundial é uma história do mundo, como disse o historiador John Keegan. O Extremo Sul da Bahia carrega essa história dos dissabores e traumas profundos que circularam o Atlântico e ganharam novos oceanos, nem sempre azuis. É uma história que há muito a ser feito!

Natas

[1] Muitas pessoas de outros países latinos combateram na Europa, África e Ásia, mas atuando como voluntários incorporados a forças militares de outras nações.

[2] A atual região denominada Extremo Sul da Bahia não coincide com a área que aqui se chama por esse mesmo nome. Naquele período, o Extremo Sul da Bahia era composto pelos municípios de Belmonte, Santa Cruz Cabrália, Porto Seguro, Prado, Alcobaça, Caravelas e Mucuri. Essa área, atualmente, forma as regiões da Costa do Descobrimento e do Extremo Sul da Bahia, que possuem, juntas, 21 municípios.

[3] A expressão se refere a grupos clandestinos que atuam dentro de um país ou região prestes a entrar ou já em guerra, ajudando o inimigo através da espionagem, propaganda subversiva e/ ou praticando ações de sabotagem. A expressão nasceu durante a Guerra Civil Espanhola (1936-1939) para designar a comunidade de madrilenhos que era simpatizante do General Francisco Franco (1892-1975). Durante a Segunda Guerra Mundial, a expressão foi largamente utilizada no Brasil.

Referências

Fontes

BEZERRA, Vicente Lima. Entrevista [Entrevista cedida a] Galileu Lemos Jr., Tharles S. Silva e Vinícius Parracho. Belmonte, dez. 2016.

CASSIMIRO, Benedito Ramos. [Entrevista cedida a] Galileu Lemos Jr., Gabriel Moreira Dias, Tharles S. Silva e Vinícius Parracho. Arraial d’Ajuda (Porto Seguro), dez. 2016.

Estado da Bahia, Salvador, ano X, n. 1.588, 29 ago. 1942.

Bibliografia

ARANTES, Marcus Vinicius de Lima. Torpedo: o terror no Atlântico. Rio de Janeiro: Livre Expressão Editora, 2012.

ARAÚJO, Ariadne; NEVES, Marcos Vinícius. Soldados da borracha: os heróis esquecidos. Fortaleza: Irê Brasil, 2015.

CRUZ, Luiz Antônio Pinto. “A Guerra do Atlântico na costa do Brasil”: rastros, restos e aura dos u-boats no litoral de Sergipe e da Bahia (1942-1945). Tese (Doutorado em História) – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2017.

CYTRYNOWICZ, Roney. Guerra sem guerra: a mobilização e o cotidiano em São Paulo durante a Segunda Guerra Mundial. São Paulo: Geração Editorial, 2002.

FALCÃO, João. O Brasil e a 2ª Guerra: testemunho e depoimento de um soldado convocado. Brasília: Editora da UnB, 1999.

FÁVERI, Marlene de. Memórias de uma (outra) guerra. Cotidiano e medo durante a Segunda Guerra em Santa Catarina. Tese (Doutorado em História) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2002.

HOBSBAWM, Eric J. Era dos Extremos: o breve século XX (1914-1991). São Paulo: Companhia das Letras, 1995.

KEEGAN, John. A batalha e a história: revivendo a Segunda Guerra Mundial. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército Editora, 2006.

LIRA, Clarice Helena Santiago. O Piauí em tempos de Segunda Guerra: mobilização local e as experiências do contingente piauiense da FEB. Jundiaí: Paco Editorial, 2017.

PEREIRA, Durval Lourenço. Operação Brasil: o ataque alemão que mudou o curso da Segunda Guerra Mundial. São Paulo: Contexto, 2015.

PESSOA, Decio Gurrite. Porto Seguro: achamento e história através da fotografia. São Paulo: Todas as Folhas, 2013.

SILVA, Tharles S. “Não adiantou, nós vencemos”: a Segunda Guerra Mundial no Extremo Sul da Bahia. Tese (Doutorado em Estado e Sociedade) – Universidade Federal do Sul da Bahia, Porto Seguro, 2022.

SILVA, Tharles S. O Extremo Sul baiano na Segunda Guerra Mundial. História Editorial, v. 1, n. 1, 1 set. 2024. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.13626113. Disponível em: https://historiaeditorial.com.br/o-extremo-sul-baiano-na-segunda-guerra-mundial. Acesso em: 1 set. 2024.

© 2025. Todos os direitos reservados. Para a reprodução é preciso a autorização expressa do História Editorial.

Respostas de 4

Parabéns pela iniciativa, ótimo artigo!

Obrigado, Alan. Seja bem-vindo!!

Parabéns pelo artigo!

Gostaria de comentar que meu avô fez parte dos soldados oriundos do batalhão de Ouro Preto, que guarneceram a cidade de Porto Seguro. Tive a felicidade de visitar a cidade juntamente com ele, ocasião em que ele me relatava as posições que ocupavam na defesa da costa baiana.

Pelo que descrevia, foram enviados 1500 soldados vindo de Minas Gerais, sendo que da cidade de Mariana foram 9 convocados a se apresentar.

Olá Anderson. Gostei muito de seu compartilhamento de vivência e memória. Herdei pela tradição oral várias memórias de meu avô materno sobre a guerra na Bahia. Continue acompanhando nosso trabalho. Seja bem-vindo!